「時」展覧会2020の会場

(交差法で立体視ができます)

時間のながれをはかります。文明の発展のために暦が必要でした。未来が現在にながれこんできます。

「時の記念日」100周年企画展「時」展覧会 2020 が国立科学博物館で開催されています(注1)。今年は、時の記念日が制定されてから100周年であり、これを機に、昔の「時」をまなび、現在の「時」を理解し、未来の「時」におもいをはせます。

ステレオ写真はいずれも交差法で立体視ができます。

立体視のやり方 - ステレオグラムとステレオ写真 -

「時の記念日」制定から100年もの時がながれました。時代はかわろうとしています。当時の常識にとらわれる必要はありません。あらためて時をとらえなおし、時計やカレンダーのあたらしいつかいかたを模索するすときにきているのではないでしょうか。

▼ 関連記事

法則を知り法則をつかう - カレンダーの日 -

時をきざむ - 国立科学博物館・地球館2階「江戸時代の科学技術」(2)-

情報技術の最先端を知って全体像をとらえる - Apple Watch 予約受付開始 -

「過去→現在→未来」は幻想か? -「時間の謎」(Newton 2018.8号)-

時間的変化にも心をくばる -『Newton 残像と消える錯視』-

期日に間にあわせる - “先延ばし達人”の頭の中(スーパープレゼンテーション)-

健康と老化の尺度 -「心の時計、体の時計」(Newton 2018.9号)-

▼ 注1

時の記念日100周年企画展「時」展覧会 2020

会場:国立科学博物館、日本館地下1階多目的室および地球館2階常設展示室

会期:2020年 6月5日~7月12日

▼ 注2

「東京スカイツリーで相対性理論を検証」Newton(2020.07号)、ニュートンプレス、2020年

ステレオ写真はいずれも交差法で立体視ができます。

立体視のやり方 - ステレオグラムとステレオ写真 -

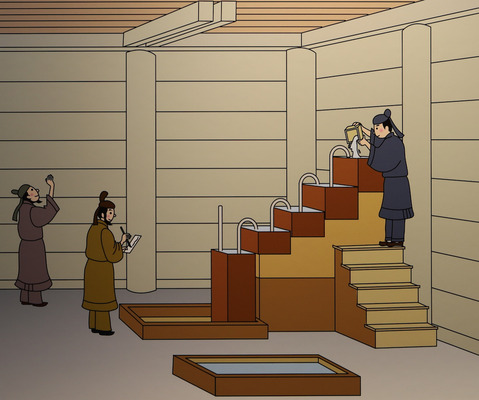

天智天皇の漏刻(水時計、671年)の想像図

正午計(日時計)

精密日時計

八日巻掛時計(精工舎、1892年)

ゼンマイを一杯までまいてうごく期間が約7日間で、8日目にまくことから「八日巻き」といいます。

リーフラー天文時計

(振り子時計、昭和初期)

(振り子時計、昭和初期)

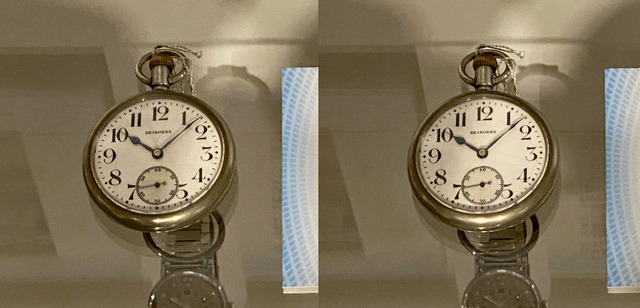

セイコーシャ(懐中時計、1929年)

ローレル(国産初の腕時計、1913年)

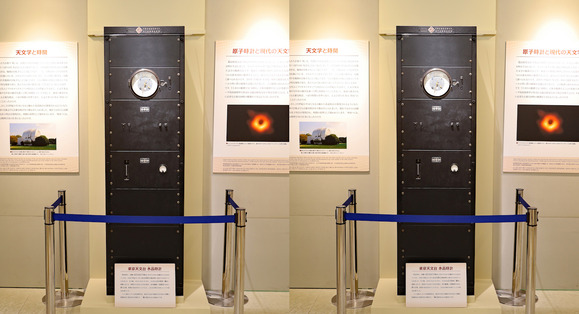

東京天文台 水晶時計(昭和期)

世界初クオーツ掛時計(1968年)

世界初の多極受信型アナログ電波修正腕時計(1993年)

からくり時計(2009年)

起きてイルカ?(2016年)

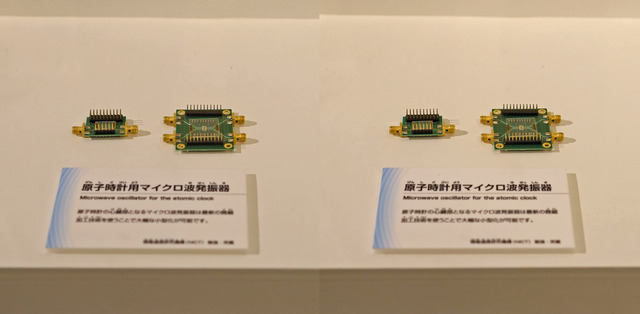

原子時計用マイクロ波発振器

*

『日本書紀』には、671年6月10日、天智天皇が、近江京(滋賀県大津市)に漏刻(水時計)を設置し、鐘や太鼓をならして人々に時をしらせたことがしるされています。これが、日付がはっきりしている日本最初の時報の記録であり、この故事にちなんで、いまから100年前、6月10日が「時の記念日」に制定されました。

そもそも「時」は、太陽が真南を通過してからつぎに真南にくるまでの時間(つまり1日)をはかることからはじまりました。この太陽のうごきは日周運動とよばれ、地球が自転することでおこります。一方、太陽は、1年かけて天球を1周し、この太陽のうごきは、太陽のまわりを地球が公転することでおこります。このような地球の自転と公転という天文学的な現象のもとでわたしたちの生活はなりたっています。

人間は、メソポタミアや古代エジプト・古代中国・マヤなど、古代文明が世界各地でうまれたころから、太陽や月や星のうごきをしらべて時をはかり、暦をつくりはじめました。時をはかり暦をつくる専門家として天文学者がうまれました。天体のうごきは正確な時計であり、時間の基準としてつかわれました。

日本でも、古代国家が形成されると、最新の文明を大陸からとりいれて暦をつくりはじめます。そして大衆に時をしらせるために太鼓と鐘がつかわれます。時をしらせる太鼓が各地の城にあり、寺には鐘があり、太鼓と鐘が時計の役割をはたします。

しかし明治維新をむかえ、近代化(工業化)がはじまると太鼓や鐘では用をなしません。「時計」が必要になります。

たとえば鉄道を敷設すると、時刻表にもとづく正確な運行と事故防止のために精度のたかい時計がもとめられます。日本では、当初は外国製の鉄道時計を輸入していましたが、1929年、国産の懐中時計(セイコーシャ)が鉄道省により鉄道時計として認定されます。

また大都市の会社員と工場労働者は、会社や工場が指定する就業時間をまもるように通勤しなければならず、つねに時刻を気にしなければなりません。

日本社会で、時間規律が確立したのは1910年代〜30年代のころです。1920年に、文部省が企画して開催した「時」展覧会の目的も時間尊重・時間厳守を国民におしえることでした。学校教育でも、時間をまもること、遅刻をしないことを子供たちに第一にたたきこみます。

こうして人々は、就業時間をまもるために、電車やバスの分きざみのダイヤを気にしながら通勤するという日常生活を反復し、時計に従属した生活様式になれ、遅刻をとくにきらう意識を身につけます。時間厳守は文明人のもっとも重要な常識です。

20世紀なかばには、従来の機械式時計にかわり、「クォーツ時計(水晶時計)」が発明され、1969年には、日本のセイコーが、セイコー方式のクオーツ時計を発売、それは、月に±5秒以内の誤差しか生じないほど精巧なもので、世界をおどろかせました。

一方で、特定の周波数の電波と反応する原子の性質をつかった「原子時計」の開発もすすみ、1955年、セシウムをもちいた原子時計が開発され、1967には、1秒の定義が「セシウム原子時計」にもとづくものにかわります。以前は、地球の自転を精密に観測して時間をきめていましたが、いまでは、つぎのように1秒を定義しています。

セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位間の遷移に対応する放射の91億9263万1770周期の継続時間

現在では、日本をはじめ、各国の標準時は原子時計によってつくられ、標準時を電波で発信する送信所がいくつも建設され、日本では、福島県と福岡・佐賀県境の2ヵ所に送信所が設置されています。この電波を定期的に受信することで時計のくるいを自動修正するのが今日わたしたちがつかっている「電波時計」です。

原子時計は、「衛星測位システム」や、望遠鏡と原子時計をくみあわせた「超長基線干渉計(VLBI)」など、数々のシステムの実用化をもたらし、いまではなくてはならない存在です。

さらに2016年、日本の情報通信研究機構は、みずから開発した「ストロンチウム光格子時計」を基準とした実験的な標準時をつくり、国際原子時よりも正確であることを実証しました。現在、秒の定義を、セシウム原子時計から「光格子時計」によるものへ変更することが検討されています。光格子時計は、100億年たってようやく1秒ずれるほどの高精度であり、小数点以下18けたまで正確に時間をはかることができます。

先日、東京スカイツリーで、光格子時計をつかった一般相対性理論の検証実験がおこなわれました(注2)。アインシュタインの一般相対性理論によると、重力がつよい場所ほど時間はゆっくりすすみます。たかさ450メートルの東京スカイツリー展望台では重力がわずかによわいために地上よりも時間がはやくながれるはずです。今回の実験で、展望台に設置した時計は、地上にある時計にくらべて、1日に10億分の4秒はやく時間がすすむことがわかり、一般相対性理論のただしさが実証されました。

このように今日では、時をつくるのは物理学者の仕事です。わたしたち人間は、地球の自転よりもはるかに精密な時計を手にいれ、正確な標準時をつくり、また科学を大発展させました。

しかしながら一般の人々にとっては、日常生活をいとなんでいくうえで、ここまで精巧・正確な時計ははたして必要でしょうか?

現代人は、生産性向上・効率第一のためにタイムレコーダーで管理され、機械文明に “部品” としてくみこまれています。人間性がうしなわれ、人間疎外が生じています。

今回、企画展「時」展覧会 2020 が開催され、主催者は、「流れ続ける時間の中でしばし足を止め、“時の大切さ” を考える契機となれば」とのべています。

わたしたちはいったん足とめ、時についてあらためてかんがえなおしたほうがよいでしょう。

わたしたちは、時間は、「過去→現在→未来」と1次元で一定の速度でながれつづけるとおもいこんでいますが、最近の物理学者のなかには、時間はもっと高次元であり、「過去→現在→未来」は幻だという仮説をとなえる人がいます。また相対性理論によると時間は絶対的なものではありません。そもそも時間は本当にあるのか? あるいは東洋では、因果とともに縁起といい、「過去→現在→未来」ではなく「現在→現在→現在」だともいいます。あるいは未来とは想像であり、過去とは記憶であり、人間は、現在にしか存在しえないともいいます。たとえば来月の10日のことを想像することはできますが、来月の10日になったときはそれは現在であり未来ではありません。未来には存在できません。いけません。心のなかでは、「未来→現在→過去」であり、未来が先にあり、現在を生き、過去をつくっていきます。未来は現在にながれこんできます。

「時の記念日」制定から100年もの時がながれました。時代はかわろうとしています。当時の常識にとらわれる必要はありません。あらためて時をとらえなおし、時計やカレンダーのあたらしいつかいかたを模索するすときにきているのではないでしょうか。

▼ 関連記事

法則を知り法則をつかう - カレンダーの日 -

時をきざむ - 国立科学博物館・地球館2階「江戸時代の科学技術」(2)-

情報技術の最先端を知って全体像をとらえる - Apple Watch 予約受付開始 -

「過去→現在→未来」は幻想か? -「時間の謎」(Newton 2018.8号)-

時間的変化にも心をくばる -『Newton 残像と消える錯視』-

期日に間にあわせる - “先延ばし達人”の頭の中(スーパープレゼンテーション)-

健康と老化の尺度 -「心の時計、体の時計」(Newton 2018.9号)-

▼ 注1

時の記念日100周年企画展「時」展覧会 2020

会場:国立科学博物館、日本館地下1階多目的室および地球館2階常設展示室

会期:2020年 6月5日~7月12日

▼ 注2

「東京スカイツリーで相対性理論を検証」Newton(2020.07号)、ニュートンプレス、2020年