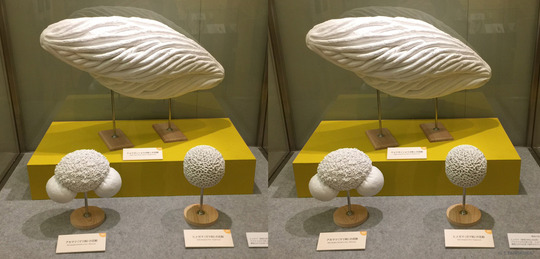

花粉の模型

上:ミョウガ(ショウガ科)、左下:アカマツ(マツ科)、右下:ヒメガマ(ガマ科)

(平行法で立体視ができます)

花粉症は、スギ・ヒノキの多量の植林が原因です。治療とともに、環境の改善をおこなわないと抜本的な解決にはなりません。

東京・上野の国立科学博物館で企画展「花粉と花粉症の科学」が開催されています(注1)。植物にとっての花粉の役割と、花粉症を引き起こすメカニズム、その防御法について紹介しています。

ステレオ写真は平行法で立体視ができます。

立体視のやり方 - ステレオグラムとステレオ写真 - >>

ステレオ写真は平行法で立体視ができます。

立体視のやり方 - ステレオグラムとステレオ写真 - >>

ミツバチの模型

奥:ミツバチの断面、手前:ミツバチの後脚

ミツバチは、花の蜜とともに花粉を団子状にしてあつめてはこびます。からだについた花粉を脚にはえた毛でかきあつめ、ながい毛がはえた「花粉かご」とよばれる後足の部分に団子状に蜜で花粉をかためます。

植物は、昆虫などの動物に花粉をはこんでもらうかわりに、蜜や花粉を餌として動物にあたえています。花粉を媒介する動物をポリネーター(送粉者)とよび、ここに、植物と動物の共生の事例をみることができます。

植物は、進化の過程で水中から陸上へ進出しました。そして陸上で受精して子孫をのこすために、花粉をとおくに はこぶ仕組みをつくりだしていきました。

まず、大量の花粉を風でとばしてはこぶ風媒という方法からはじまりました。そして昆虫などの動物に はこんでもらう方法も生みだしました。水の流れを利用する水性植物もでてきました。

*

わたしたち人間をなやます花粉症の原因は風媒です。風媒によって花粉をとばす花を風媒花とよびます。

花粉症にかかる人の多くは、花粉をすいこんですぐにアレルギー症状がでるのではありません。抗原が体内に侵入すると、免疫細胞がそれを発見して「異物」と認識します。すると異物を排除するために、抗原にあわせた抗体をつくり、抗体は、血液中の肥満細胞にくっつきます。ここではじめてアレルギー反応をおこす準備ができ、そして花粉症を発症するのです。

*

花粉症の人が増えたのは風媒が増えたからです。

日本では戦後、木材供給のために多量のスギ・ヒノキの苗を植えました。それらが壮齢期になるにつれて多量の花粉をだすようになりました。

つまり植林の方法がわるかったのです。すぐに役にたつことだけをかんがえて、長期的な展望がまったくありませんでした。花粉症は、人間がひきおこした環境問題としてとらえなければならないでしょう。人間は環境に悪影響をあたえてしまい、めぐりめぐって悪影響が人間にふりかかってきているのです。

植林は、たとえば「鎮守の森プロジェクト」(注2)にみられるように、その土地に適した十数種類の木を密植・混植して森をつくっていくという長期的な計画が必要です。

*

花粉症対策としてはつぎのような方法があります。

- 乳酸菌をたべる。乳酸菌は、ヨーグルト・漬物・チーズ・キムチ・醤油などにふくまれています。サプリメントでとってもよいです。

- 花粉予報をみて、花粉飛散量の多い時は外出しない。窓はあけない。洗濯物や布団は外に干さない。

- 外出しなければならない場合は、マスク・帽子・ゴーグル型メガネ・凹凸のない衣服などを身につける。

- 家の中へ はいるときには花粉をおとしてから はいる。

- 室内の掃除を徹底する。空気清浄機をつかう。

症状がひどい場合は専門医の診断をうけなければなりません。スギ花粉症の診断をうけた場合の治療法にはつぎがあります。

- 薬による治療

- 手術による治療

- 皮下免疫療法

- 舌下免疫療法

花粉症にとりくんでいく場合、治療だけをしているのではなく、環境問題としてとらえなおして環境の改善もすすめなければ抜本的な解決はできません。

▼ 関連記事

共生の事例をあつめる - クマノミとイソギンチャク(サンシャイン水族館)-

植樹を全国ですすめる - 鎮守の森プロジェクト -

防災と環境保全を両立させる -「森の長城」プロジェクト -

野生の思考を再生する - 100de名著:レヴィ=ストロース『野生の思考』-

里山関連記事

▼ 注1

会場:国立科学博物館 日本館1階