津波の危険を感じたら、想定にはとらわれないで、すこしでもはやく、すこしでもより安全なところへみずから率先して避難しなければなりません。

片田敏孝監修『3.11が教えてくれた防災の本(2)津波』(かもがわ出版)は、大津波からいかに避難すればよいか、東日本大震災の教訓をふまえて解説しています。子供用の本ですが大人も読む必要があります。津波防災のための教材としてとても有用です。

目 次津波のメカニズムを知ろう津波がおきるときはどういうときか?津波はどのようにしてやってくるのか?上陸後、津波の高さや速度が上がる?津波の巨大なエネルギーを知ろう津波はどれくらいの高さになるのか?津波の力はどれくらいあるのか?津波は外国からもおし寄せる?津波警報が出されたら津波警報を聞いたらどうするのか?津波警報が出された時間は?どこへ避難するのか?「つなみてんでんこ」とは?

■ 最初に「引き波」があるとはかぎらない

津波の第一波は、いきなり高い波が押しよせる「押し波」の場合もあれば、いったん海水が沖に引く「引き波」の場合もあります。

第一波が「押し波」であることもあるので、「引き波」があるかどうかを海岸に確認しに行ってはいけません。すぐに高台に避難しなければなりません。

■ 第二波・第三波のほうが高い場合がある

津波は時間をあけて第二波、第三波とやってきます。第二波、第三波のほうが第一波よりも高いことがあるので、第一波がおわってから自宅にもどったりすることはせずに高台に避難しなければなりません。

■ 湾や入り江では速度をはやめ、高くもりあがる

津波は、湾や入り江にはいると速度をはやめ高くなります。湾や入り江は奥にいくほどせまくなっているからです。湾や入り江付近に住んでいる人は、すみやかに高台に避難しなければなりません。

■ 津波は川をさかのぼる

津波は河口から川をさかのぼります。川幅がせまいところにさしかかると高さを増し、速度をはやめます。内陸の奥地にまで到達することがあるので川の近くは危険です。川の近くに住んでいる人もすみやかに高台に避難しなければなりません。

■ チリから津波がやってくることもある

1960年5月、南アメリカのチリで大地震がおき津波が発生、約23時間かけて太平洋を横断して日本に到達、大きな被害をもたらしました。外国でおこる津波にも警戒しなければなりません。

■ ゆれが小さくても大津波がおきることがある

1896年の明治三陸地震では陸地の震度は2から3でしたが、三陸海岸に 10m の津波がおしよせ、2万2千人の死者・行方不明者をだしました。ゆれが小さくても大津波が襲来することがあります。油断してはいけません。

■ 過去の記録は参考にならない

東日本大震災では、過去に記録した津波の高さを基準にしてつくられた防潮堤がことごとく破壊されてしまいました。過去の記録は参考にせずに最悪の事態にそなえてすこしでも高い所に避難しなければなりません。

■ 津波の高さは予測できない

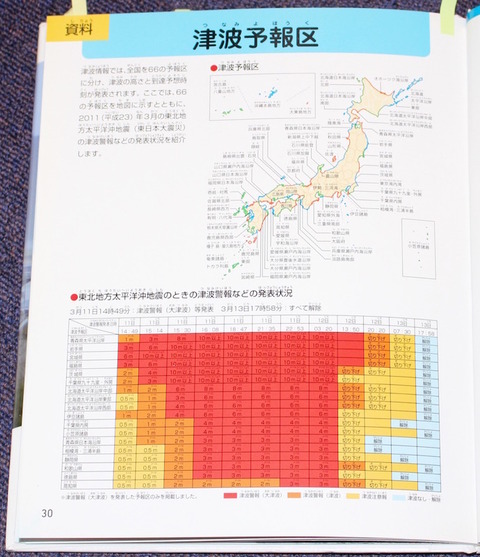

東北地方太平洋沖地震のとき、気象庁から発表された津波警報(岩手県の例)はつぎのとおりでした。

2011年3月11日 岩手県14:49 3 m15:14 6 m15:30 10 m 以上16:08 10 m 以上18:47 10 m 以上21:35 10 m 以上22:53 10 m 以上

最初の予測は「3m」、つぎの予測は「6m」でした。つまり気象庁は、かなり低いまちがった数値を発表してしまいました。このため多くの人々が油断をして命をおとしました。

そして「3m」から「10m 以上」へと修正するまでに実に41分もかかってしまいました。しかも「10m 以上」というのは 10m なのか 15m なのか 20m なのかわかりません。まったくわかりにくく無責任な発表でした。

つまり東日本大震災は津波の高さは予測できないことを証明しました。したがって津波の危険を感じたら予測・予知はできないという前提にたってすみやかに高台に避難しなければなりません。

つまり東日本大震災は津波の高さは予測できないことを証明しました。したがって津波の危険を感じたら予測・予知はできないという前提にたってすみやかに高台に避難しなければなりません。

■ 「つなみてんでんこ」

「つなみてんでんこ」とは、「津波がきたら、てんでんばらばらに、家族のことさえ気にせず、ひとりで避難せよ」という三陸地方の言い伝えです。

大地震がおこったら、てんでんばらばらでよいので、家族の様子を見に行くことなく、ひとりひとりが主体的にすこしでも高い所に避難します。自分の命は自分自信で責任をもってまもります。

■ 率先避難者になれ!

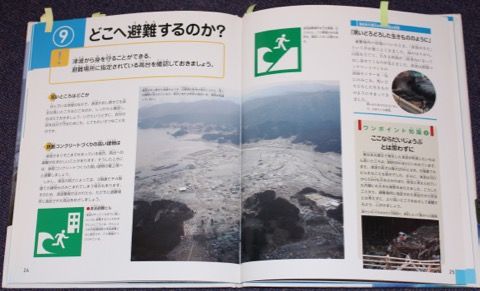

想定やハザードマップにはとらわれずに、行政や専門家がさだめた避難場所よりもさらに高い所へむかって、最善をつくしてみずから率先して避難しなければなりません。

想定やハザードマップにはとらわれずに、行政や専門家がさだめた避難場所よりもさらに高い所へむかって、最善をつくしてみずから率先して避難しなければなりません。

「津波がくる」といって真っ先に避難する中学生を見て、小学生がその後を追って学校の外に避難し、その避難する子供たちを見て、近所の大人たちもつられて避難した。その結果、多くの命が救われた。

これはあとで「釜石の奇跡」とよばれた事例です。

行政や専門家の避難指示をまっていたり、行政や専門家がさだめた指定避難場所で安心するのではなく、すこしでもはやく、すこしでもより安全な所へみずから率先して避難しなければなりません。必要なのはひとりひとりの主体性であり、行政や専門家や集団に依存することなく、自分の命は自分でまもります。これは津波にかぎらず土砂災害や水害などのあらゆる災害に対していえることです。